今回は久々にちょっとマニアックな話をさせていただきます。

スペアナは信号の周波数分布を見る測定器で、とても便利な測定器です。

本格的なスペアナは普通数百万円と非常に高価なのですが、GHz帯まで観測できて信号レベルも-140dBくらいまで表示出来る優れものです。

ただこのスペアナは残念なことにオーディオアンプにはそのままでは使用できません。入力インピーダンスが普通50Ωなので、そのままオーディオアンプ出力に接続すると、ほとんどショートした状態になってしまうからです。スペアナはもともと無線帯域の高周波回路の測定に使用するもので、オーディオ測定には向かないのです。

こういう用途に、電子プローブといって専用の高入力インピーダンスのプローブもあるのですが、これが中古のスペアナ位の価格(うん十万円)なので、おいそれと買えるものではありません。通常はFET1石等を使用して自作している人も多いのが実情です。FETで作ると簡単とはいえ、当然歪が多くなるので歪スペクトルを観測するなどの用途には向きません。何かいいものはないか?と常々思っていましたが、・・・ありました。

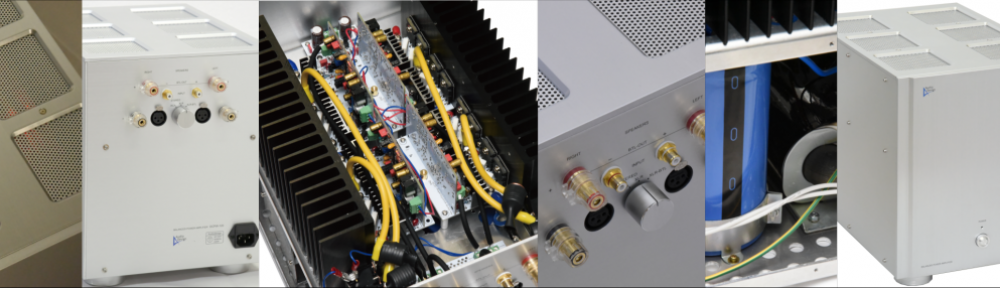

それはこれです。

そう一見ただのヘッドホン(イヤホン)アンプに見えますが、実は

ただのヘッドホン(イヤホン)アンプです(なんじゃそれ)。

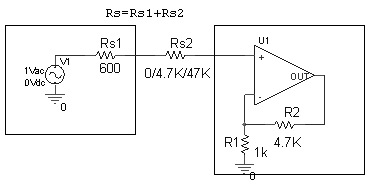

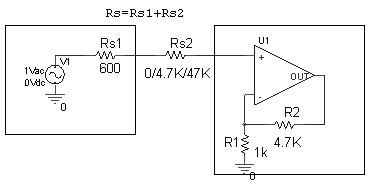

これをちょっと改造すると非常に好都合なのです。イヤホン、ヘッドホンはインピーダンスが数十Ωなので、イヤホンアンプを使用すると丁度スペアナの50Ωを問題なく駆動できます。電池駆動でSNが良く、しかも電源ケーブルもいらないのでプローブとして最適です。唯一心配なのは帯域幅ですが、最新のOPアンプを探すと100MHz位まで帯域の伸びたものがゴロゴロしています。2CHあるので、ちょっと定数変更をして左をゲイン1、右をゲイン10にするとさらに便利です。電子プローブというより、スペアナのプリアンプとして使用できます。ここではOPアンプにTI社のLM6172を選択しました。

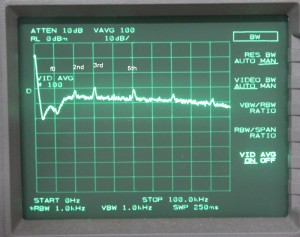

測定例1(発信器の歪スペクトル)

オーディオアナライザーの元信号の歪スペクトルを見てみましょう。オーディオアナライザーの発信器の波形を歪率計に入れます。高調波歪率は10Khz、1Vで0.0006%と超低歪率です。この状態で歪率計の出力には基本波を除去した歪成分が出ていますので、それをイヤホンアンプ(プリアンプ)を通してスペアナで観測したのがこの波形です。

オーディオアナライザーの元信号の歪スペクトルを見てみましょう。オーディオアナライザーの発信器の波形を歪率計に入れます。高調波歪率は10Khz、1Vで0.0006%と超低歪率です。この状態で歪率計の出力には基本波を除去した歪成分が出ていますので、それをイヤホンアンプ(プリアンプ)を通してスペアナで観測したのがこの波形です。

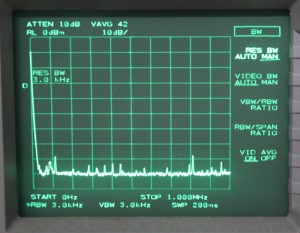

測定例2(アースラインから混入するノイズ)

アースからくるコモン・モード・ノイズを観測してみましょう。プローブの端子をアースして測定電圧を原理的には0にして、電子機器のアース端子に接触させます。そのプローブ出力をバッファアンプ(イヤホンアンプ、ゲイン10)を通して、スペアナ観測した波形がこちらです。アースラインから混入するコモン・モード・ノイズ信号を見ていることになります。それがこちらです。

帯域は0-1MHzで観測していますがベースライン付近に僅かにノイズが混入している事が分かります。

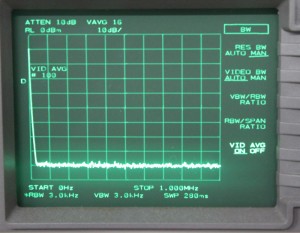

ちなみに測定系のノイズレベルはこちらで、先ほどのスペクトルは測定系のノイズではありません。

このヘッドホンアンプには帯域フィルタが付いているので、帯域を20KHz位で制限するとホワイトノイズが取れて、極微小なリップル成分なども観測できます。

スペアナだけでなく、オシロスコープのプリアンプとして使用するとさらに便利です。オシロスコープは感度が2mV/divで信号を見るには十分なのですが、uVレベルのノイズ波形を見ることはできないのです。このヘッドホンアンプをプリアンプとして使用すると今まで見えなかったノイズ波形が見えてすごく便利です。

このヘッドホンアンプに限らず、乾電池式でOPアンプを使用したポタアンであれば使用できると思いますので、同様の悩みを持っている方は是非お試しいただければと思います。

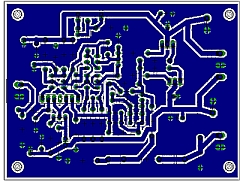

1.ベタ有りのプリント基板(青い部分が銅のパターン配線がある部分)

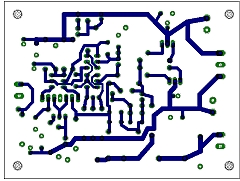

1.ベタ有りのプリント基板(青い部分が銅のパターン配線がある部分) 2.ベタ無しのプリント基板

2.ベタ無しのプリント基板