YOUTUBEの「オーディオバカ100」の内容を要約して紹介してみたいと思います。 今回のテーマは、ズバリ**「プリアンプの存在意義に気づかないバカ」**です。

(※例によって「オーディオバカ100」というのは、高城重躬先生の「オーディオ100バカ」にあやかってつけており、特定の個人・団体をバカにするものではありませんのであしからず。)

先日、ある知人の方から「パッシブプリとプリアンプ、その考え方について深掘りしてほしい」というリクエストを頂きました。 電源や増幅回路を持たない「パッシブプリ」の方がシンプルで音が良いのか?それとも「アクティブなプリアンプ」が必要なのか? これは現代オーディオにおいて非常に良いテーマですので、詳しくお話ししてみたいと思います。

かつてプリアンプが「必須」だった理由

そもそも50年ほど前、ステレオ再生においてプリアンプには多くの「必然性のある機能」が盛り込まれていました。整理すると、主に以下の6つです。

- 電圧増幅:当時の主力音源であるレコード(フォノ)やチューナーの出力は電圧が低く(0.5V程度)、パワーアンプを駆動するために増幅が必要でした。特に真空管時代はゲイン(増幅率)が稼げないため、プリでしっかり増幅する必要があったのです。

- フォノイコライザー:音源といえばレコードでしたから、フォノイコライザー機能は必須でした。

- 入力切替:レコード、チューナー、テープなどの切り替えです。

- テープデッキ用回路:昔はエアチェック(FM録音)やレコードのダビングのために、録音出力やテープモニタースイッチが重要でした。

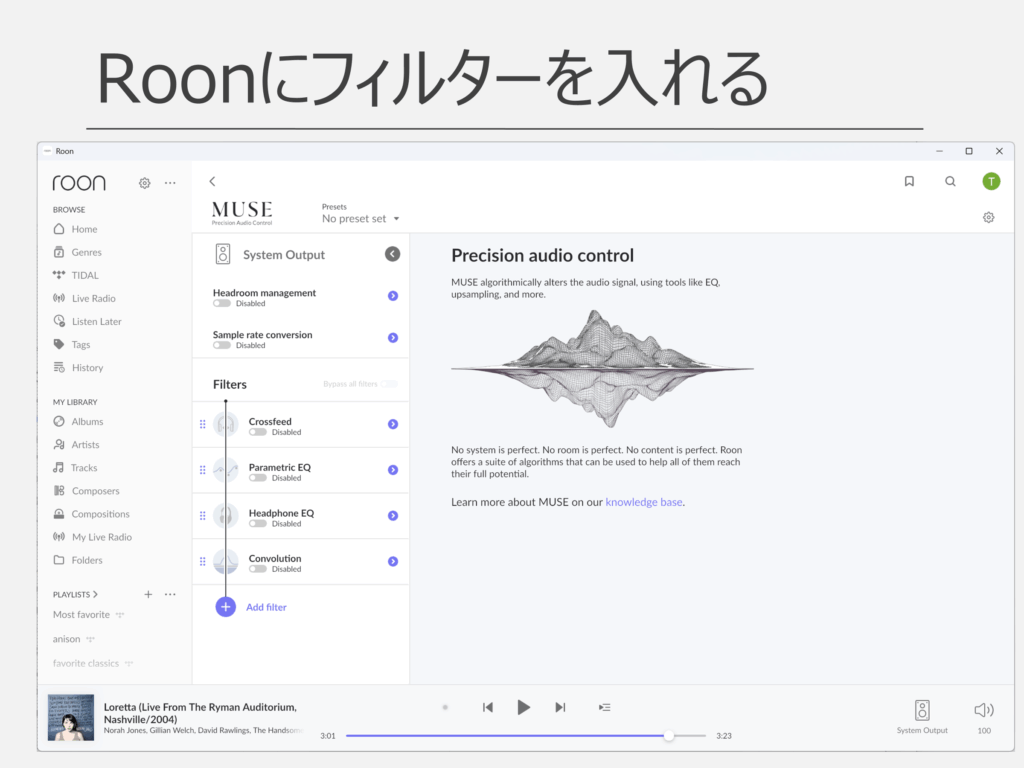

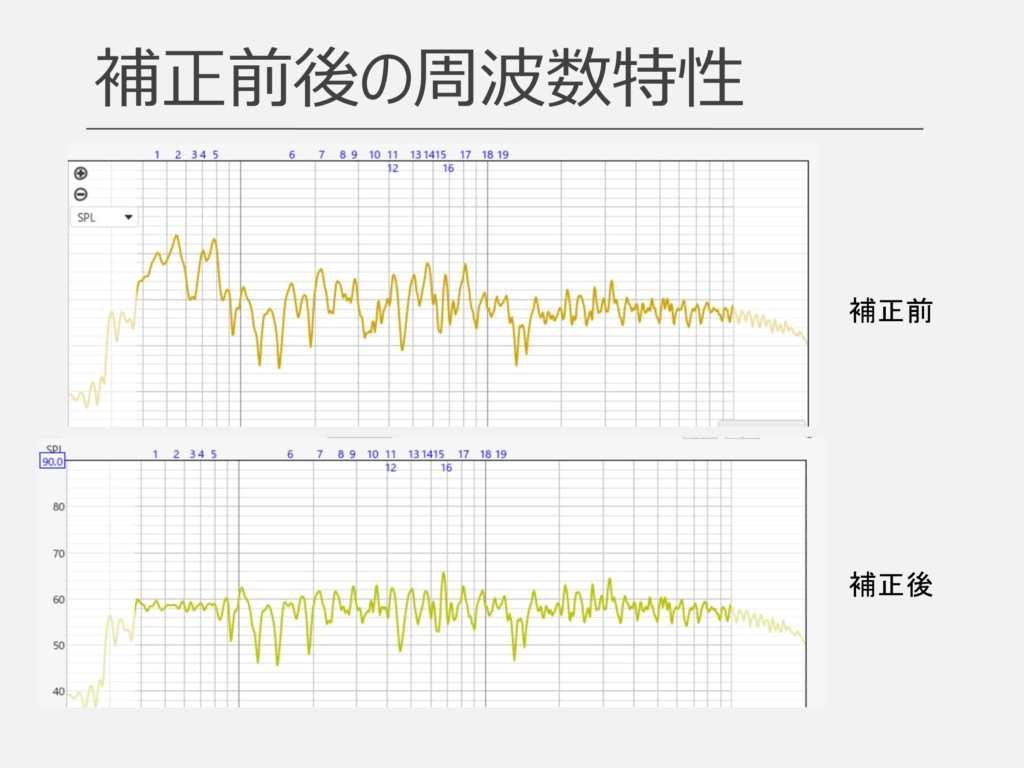

- トーンコントロール:録音状態の悪いソースも多かったため、バス・トレブルの調整機能が「絶対」についていました。

- 音量調整:ボリューム機能です。

現代のデジタルソース環境における変化

ところが現代、CDプレーヤーやDAC、ストリーミングが主流の時代になり、事情は変わりました。

- 出力電圧:CDやDACは2V〜4Vもの高出力があり、電圧増幅は不要になりました。

- フォノイコ:単体機やレコードプレーヤー内蔵が主流になり、プリに必須ではなくなりました。

- テープ・トーンコン:テープは使われなくなり、ソースの質も向上したためトーンコントロールも省かれる傾向にあります。

こうして引き算していくと、現代に残った必要な機能は**「入力切替」と「音量調整」**だけということになります。

「それならパッシブプリでいいのでは?」という理論

ここで登場するのが**「パッシブプリ」**です。 電源もアンプ回路も持たず、単に入力切替スイッチとアッテネーター(ボリューム)だけで構成された箱です。

「アンプ(増幅回路)を通さないのだから、音質劣化がなくて一番ピュアな音がするはずだ」 「理論的にこれこそ理想だ」

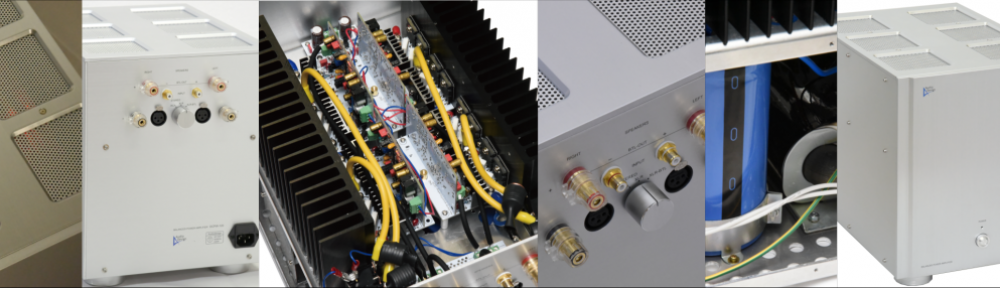

そう考えてパッシブプリを導入される方がいらっしゃいます。 実は弊社でもかつて、最高級のアッテネーターを使ったパッシブプリを製品化していたことがありました。

しかし、多くのお客様の反応や実体験から導き出された結論は、**「普通のプリアンプの方が音が良い」**というものでした。

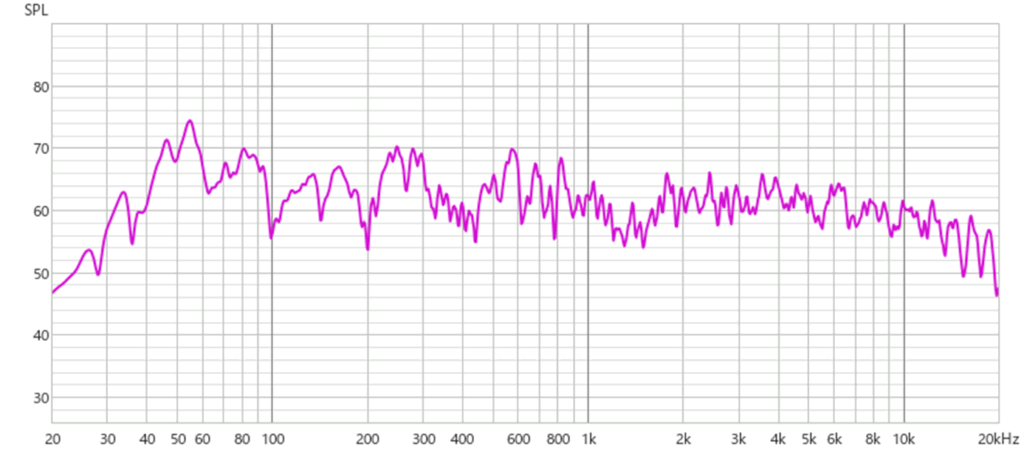

パッシブプリの音質的欠点と「雑味」

パッシブプリを使うと、多くの方が共通して次のような感想を持たれます。

- 音がギラギラする

- 高域(特にサ行)がきつく、耳につく

- 中高域に独特の「雑味」が乗る

- なんとなく安物のデジタル機器を聴いた時のような刺激的な音がする

逆に、良質なアクティブ回路の入ったプリアンプを通すと、音が落ち着き、子音のきつさが取れ、さらに**「低域の押し出し」や「ダイナミックさ」**が加わります。

理論的には説明が難しい部分です(強いて言えば、ボリュームを通ることで出力インピーダンスが数kΩに上がり、ノイズの影響を受けやすくなる可能性などは考えられますが)。 理屈はどうあれ、現実に聴き比べると、アンプを通した方が圧倒的に音楽としてまともな音になるのです。

パッシブプリを基準にするリスク

私が一番懸念しているのは、**「頭で考えてパッシブプリが良いと思い込み、それを基準にシステムを構築してしまうこと」**です。

パッシブプリ特有の「ギラつき」や「音の細さ」を解消しようとして、 「ケーブルを変えてみよう」 「スピーカーのセッティングを変えよう」 「DACを変えよう」 と調整していくとどうなるか。

パッシブプリの**「癖」を打ち消す方向にシステム全体を歪めて整えてしまう**ことになります。 そうなった状態で、後からまともなプリアンプを導入すると、今度は「音が大人しすぎる」「物足りない」と感じてしまい、何が正解かわからなくなってしまいます。

まとめ

オーディオは理論や数値だけでは表せない部分がたくさんあります。 「回路がない方がピュアなはず」という理屈だけで走ると、落とし穴にはまることがあります。

一時的に実験としてパッシブプリを使うのは面白いですが、それが持つ「雑味を乗せてしまう性質」や「リスク」を認識した上で扱ってください。 長く良い音で楽しむためには、やはり良質なプリアンプをシステムに入れることを強くお勧めします。

(※この内容はYouTube動画でも詳しくお話ししています。)

本内容はYouTube動画の下記内容をAIで文章化し修正したものです。