はじめに

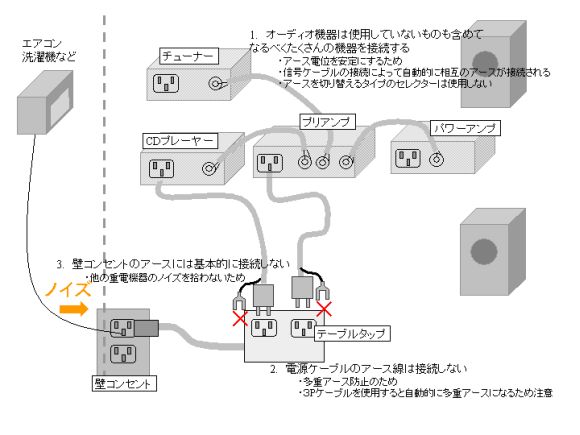

以前のコラムで、オーディオ的には電源のアースは接続しない方がいいということを述べました。アンプの測定などをした経験があれば当たり前の(様にやっている)ことなのですが、そうはいっても普通は測定などしないでしょうから「意味がわからん」という方も多かったかもしれません。

(実はいまだにACコードのことを何度も質問されるので困っています。「ACコードはどれがいいか」みたいな質問はそういう事をやっている方に直接聞いてください。)

今回眼に見える形でアースを取るとどうなるかお見せしたいと思います。

ACコードはどれがいいかを考える前にまずアースの取り方(アースを接続しない方法も含めて)を考えたほうがいいですと何度も言ってきましたが、それはこういうことでした、ということでご理解いただければ幸いです。

実験方法

被測定アンプには市販品を使用しました。本当は弊社のアンプを使用したほうがアンプ本体のノイズレベルが低いのでノイズ解析には有利なのですが、弊社製品特有の問題と誤解されると困るので。

測定に使用したアンプはプリメインアンプ(実売価格10万円前後)約5年前に購入したものですが、これは非常によく出来ています。このアンプはセパレート型としても使用できるのでプリアンプ部分を使用して、CD入力端子をショートし、CD入力を選択した状態でプリアンプ出力(ノイズレベル)をオーディオアナライザー(VP-7723A)で測定しました。

ボリュームの位置はMAXにしてあります。

電源ケーブルは3Pの電源タップをアンプ近くまで持ってきておき、アンプから電源タップにACコードを接続します。この際アース線を電源タップのアースに接続した場合とあえて接続しない場合でノイズレベルを比較しました。

測定結果

(1)ノイズレベル

トーンコントロール無し(スルー)

| アース/フィルター | IHF-A | 80KHz | フィルター無し |

| アース接続無し | 3.7uV | 10.1uV | 23uV |

| アース接続有り | 12.1uV | 29.6uV | 63.8uV |

ノイズレベルの測定結果が上表のとおりです。このアンプはトーンコントロールをスルー出来るようになっているのでTC無しで測定してみました。(TCを入れると全体のノイズレベルが上がってしまいます)

測定器のフィルターをIHF-Aと80KHzそれとフィルター無し(測定器の帯域は数百KHz程度)の3種で測定してみました。

ご覧のようにアース線を接続するとノイズレベルが3倍に増加していることがわかります。

トーンコントロール有り

| アース/フィルター | IHF-A | 80KHz | フィルター無し |

| アース接続無し | 11.8uV | 29.5uV | 64.3uV |

| アース接続有り | 12.1uV | 37.1uV | 100.6uV |

トーンコントロールをいれた状態で測定するとフィルターをかけた状態では差が少ないのですが(元々のノイズレベルが大きいのでマスクされる)、測定器のフィルター無しで測定するとノイズレベルは100uVに達しています。

測定してわかりましたが、このアンプはACインレットのアース部がシャーシにアースされていませんでした。これにはビックリです(PSE法違反では?)。このメーカーのCDプレーヤもアースがシャーシに落ちていませんでした。音質上わざとやっているのかも知れませんが、これは安全上からもやってはいけないことではないでしょうか?測定時はプリメインアンプの背面にあるアース端子にアース線を接続して測定しました。

(2)信号波形

それでは次にノイズの波形を見てみることにしましょう。下の写真はアース線の接続の有り無し時の出力ノイズの波形をアナログオシロスコープで見たものです。デジタルオシロで測定すると測定系のノイズで何を見ているかわからなくなるので、あえてアナログオシロで見てみました。

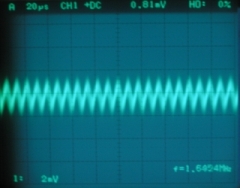

アース線接続無し アース線接続あり

横軸10ms/div 縦軸2mV/div(目視では波形が繋がっているように見えますが、写真だと波形が途切れるようです)

アース線を接続していない場合は特に目立ったノイズはありません。アース線を接続すると50Hz周期のハム成分と高周波成分(基線が太い分)が重畳していることがわかります。この様にアンプにアース線を接続しない方が基本的にはいいのです。弊社のアンプにはアース線が接続されないACコードを付属させていますが、わざわざ他の3PのACコードを使用してノイズを増やすことはお薦めしません。もっとも他の機器の電源ケーブルでアース線が接続されている場合には、一箇所だけアース線を接続しない様にしても意味がありませんが・・・。

横軸・縦軸拡大波形

アース線接続無し アース線接続あり

横軸20us/div 縦軸2mV/div

横軸を拡大するとこのようになります。アース線を接続した方は1.6MHzの高周波成分が重畳していたことがわかります。電源のアースにはより高周波の成分(数十MHz)もありますが、プリアンプの帯域に制限されてこの周波数が検出されているのだと思います。

1.6MHzなら聞こえないから問題ないと思われるかも知れませんが、この高周波に振幅変調がかかれば後段のアンプあるいはスピーカー(LPFとして働く)を通過後に可聴帯域の信号に変換されます(AMラジオと同じ原理)。また高周波成分に周波数変調がかかればやはり可聴帯域に落ちてきます(FMラジオの原理) 。というわけで高周波といえども油断してはいけません。

測定環境は住宅地のマンションですが、オフィス街のビルなどのコンセントのアースはこれよりはるかに汚れていると考えられます。しかも場合によっては後段のアンプで10倍ずつ増幅されていくので益々始末に悪いのです。環境によっては数Vレベルに達していても不思議はありません。

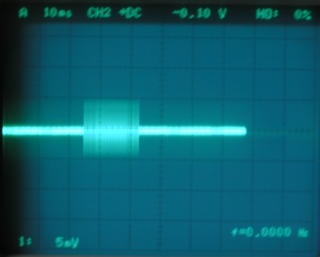

測定当初デジタルオシロを使用しようとして、デジタルオシロ(USB接続)本体をアンプの上に置いたら、こんなノイズ波形が出てきました。10mVレベルトーンバースト波形のように激しく振れています。本体をアンプから10cm離したら無くなりましたが、デジタル機器はノイズ源でもあるので油断してはいけません。

おまけの1枚

USB機器(デジタルオシロ)をラップトップPCに接続し、アンプの上に置いたときのアンプの出力波形

おわりに

以上、アース線の接続の有無とアンプのノイズの関係を見てみました。ACコードに凝る前にアース線の接続の有無による変化を調べた方がはるかに大きく効くと思います。また電源ケーブル回りを整える際も何か電気的な指標を持って調べていかないと何をやっているかわからなくなってしまうと思います。ちょっとした電源ケーブルの値段でオシロとAC電圧計が買えますので、凝りたい人はこの辺から凝ってみてはいかがでしょうか。

(アースを取らないというのはあくまで自己責任でお願いします。FMチューナーなどはアンテナを接続する関係で必ずアースを取るようにと取説に書かれているのでその指示に従ってください)

———————————————————————————————————————音質劣化の無いオーディオセレクターHASシリーズ

スピーカーセレクター

ラインセレクター

バランスラインセレクター

おすすめのオーディオ本

--------------------------------------

プリアンプDCP-110のご購入はオーディオデザインの直販サイトで

プリアンプDCP-110の詳細情報はこちらのホームページで

--------------------------------------