はじめに

19Vのリニア電源ができたのでminiPCに組み合わせてオーディオ再生をしてみました。ちょっとしたすったもんだの末、今は安定稼働しています。その感想を簡単に紹介します。

Roonとは

Roonという再生ソフトは使用している方には簡単なのですが、まだ使用していない人には分かりづらいと思います。ネットで検索してみても、読めば読むほどわかりなくなります。

Roonとは一言でいうと(統合)再生ソフトです。再生ソフトという点では昔はやった Foobarと同じです。ただ使い勝手が全く違います。Foobarは再生条件が細かく設定できるものの、設定が面倒で、再生するソースの指定など操作が非常に不便でした。Roonは設定が非常に簡単でしかも多機能です。

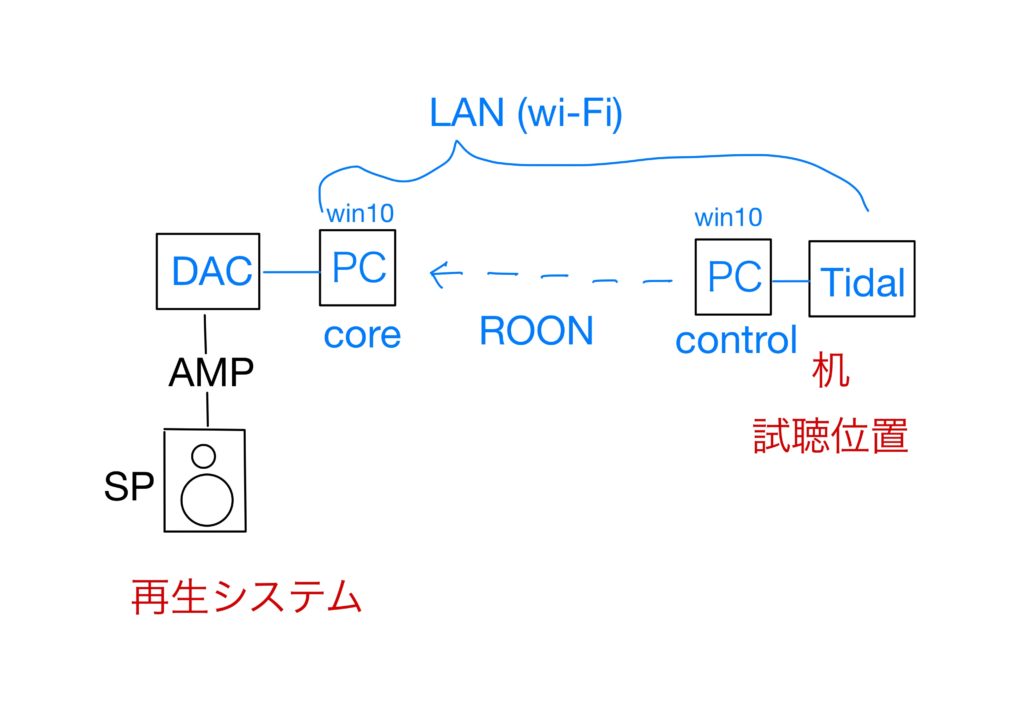

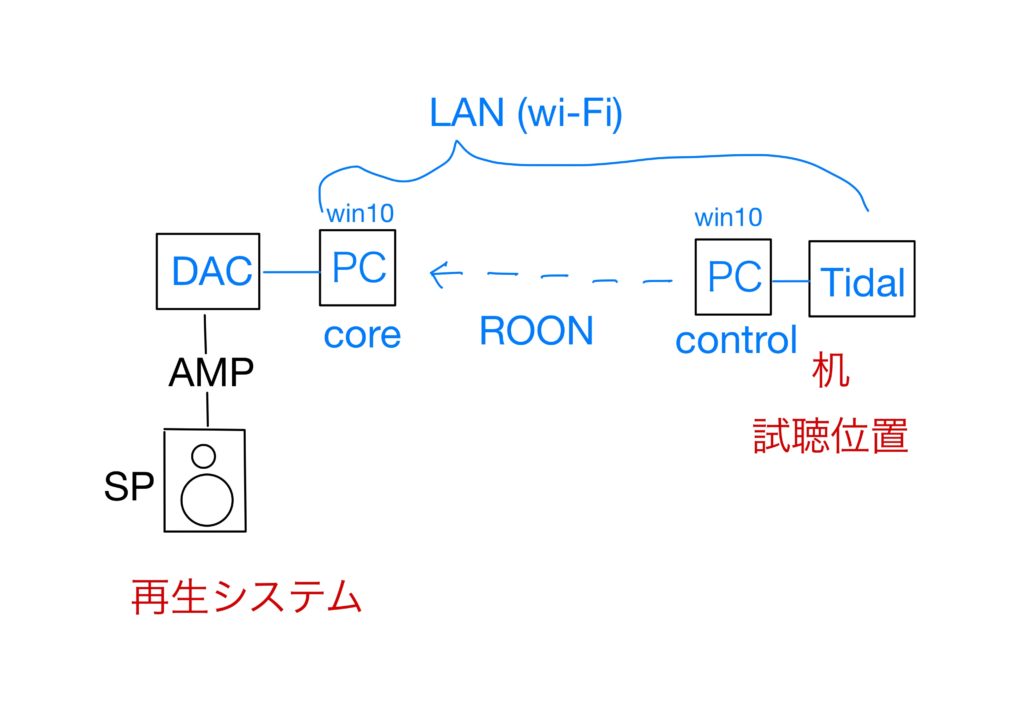

例えばあるPCとDACをUSBで接続し、その再生操作を室内の(同じLAN内の)PCでから画面を共有して行うこともできます。また再生する曲のフォルダ設定も非常に簡単で、どこかのPCでTidalを開いていると、自動的にTidalの曲も再生できます。

Roonの使用概念図(間違っていたらごめんなさい)

Roonの使用概念図(間違っていたらごめんなさい)

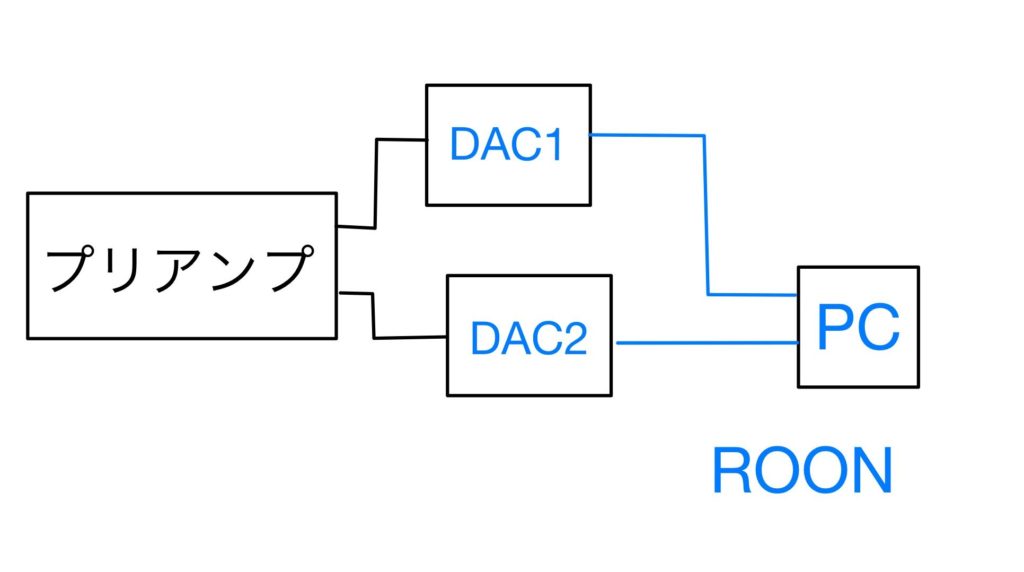

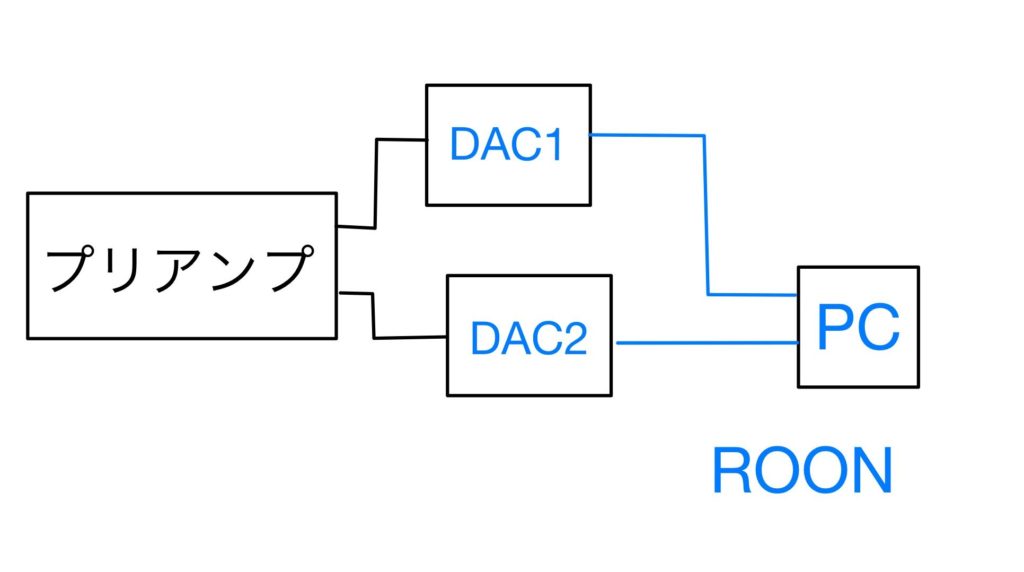

さらに面白い動作としては一つのPCから2つのDACに同時USB出力できることです。

プリアンプ入力に2つのDACを接続しておけば、プリアンプセレクターの切り替えで2つのDACの瞬時比較試聴もできます。

再生システム

前置きが長くなりましたが、こんな構成で再生してみました。

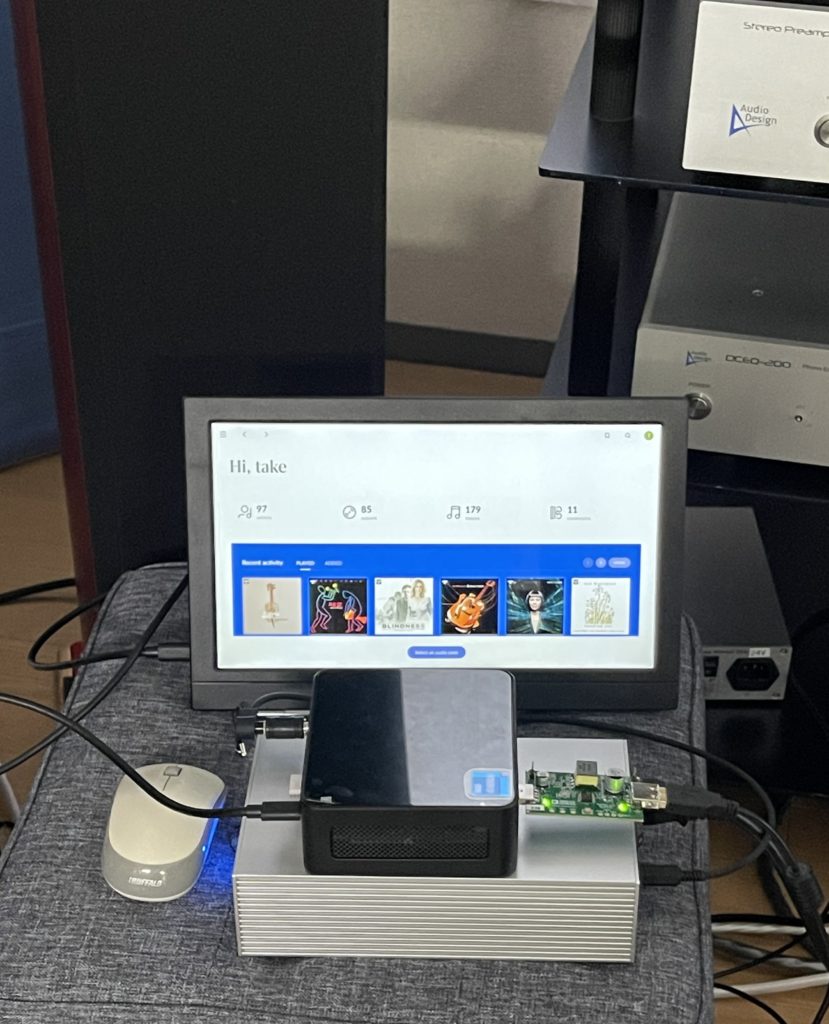

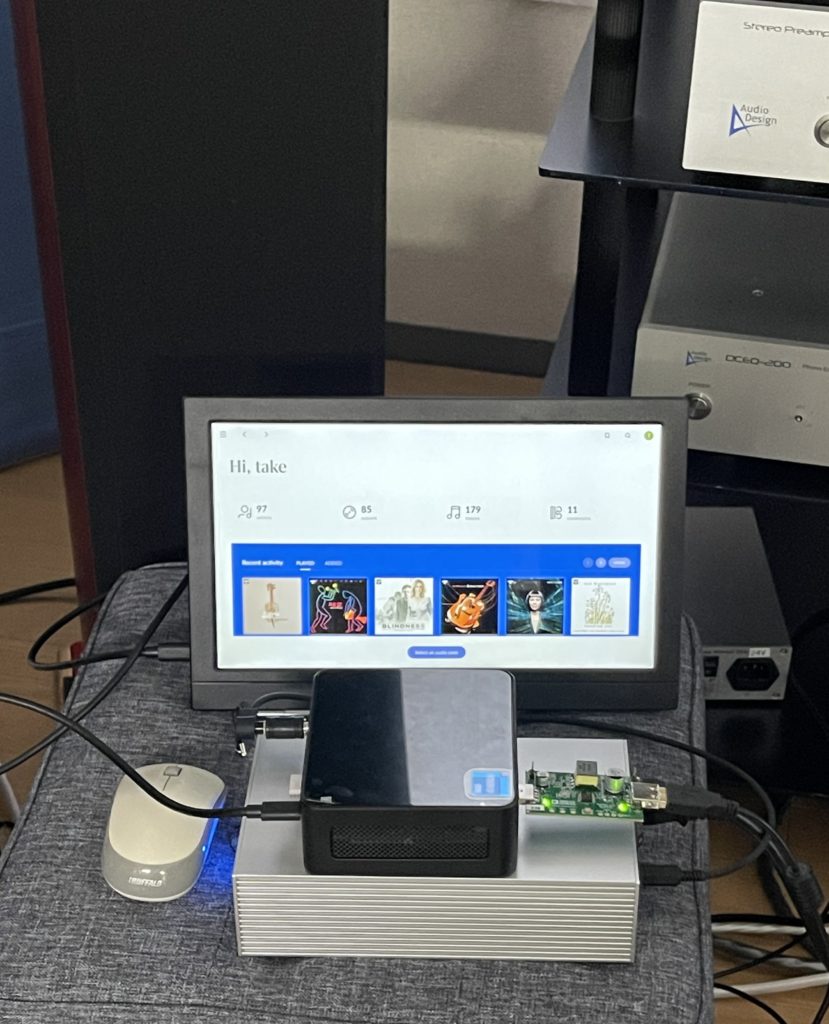

Roon(Core)に使用しているminiPC/モニター/リニア電源19V これをSP/DAC近傍に置いて操作は机のPCで行う

Roon(Core)に使用しているminiPC/モニター/リニア電源19V これをSP/DAC近傍に置いて操作は机のPCで行う

corePC:miniPC

ミニPC 第 11 世代インテル Core i5 11320H 内蔵16GB DDR4 RAM+512GB SSD Windows 11, AskHand Mini PC インテル Iris Xe グラフィックス対応 をサポート二重周波数WiFi 6 / ブルートゥース 5 / 8k@60Hz マルチディスプレイ出力 超小型 PC. (i5-11320H 16G+512G) ~39000円

ミニPC 第 11 世代インテル Core i5 11320H 内蔵16GB DDR4 RAM+512GB SSD Windows 11, AskHand Mini PC インテル Iris Xe グラフィックス対応 をサポート二重周波数WiFi 6 / ブルートゥース 5 / 8k@60Hz マルチディスプレイ出力 超小型 PC. (i5-11320H 16G+512G) ~39000円

モニター:Akntzcs 11.6インチタッチパネルポータブルモニター、HD 1366 * 768P タッチパネルでtypeCケーブル接続のみで動作します。

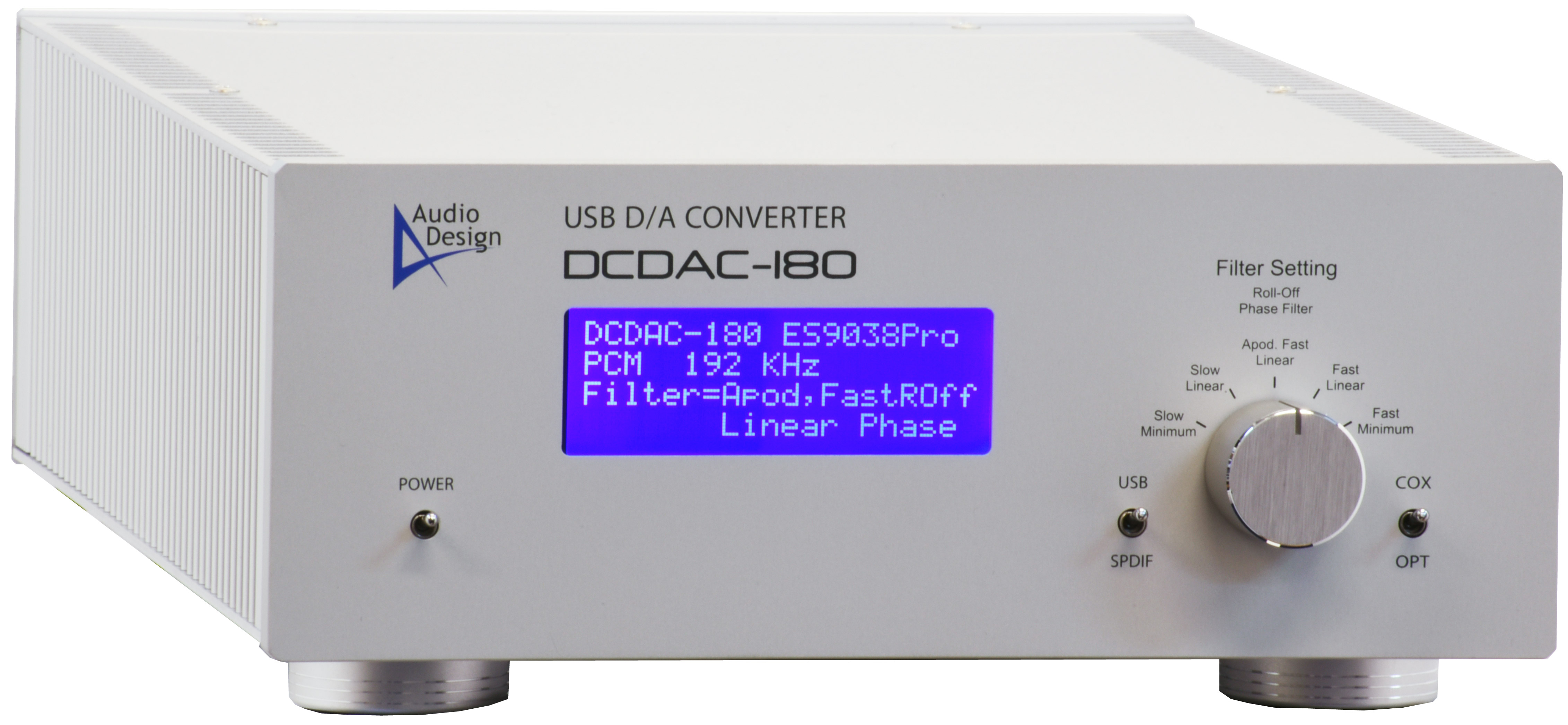

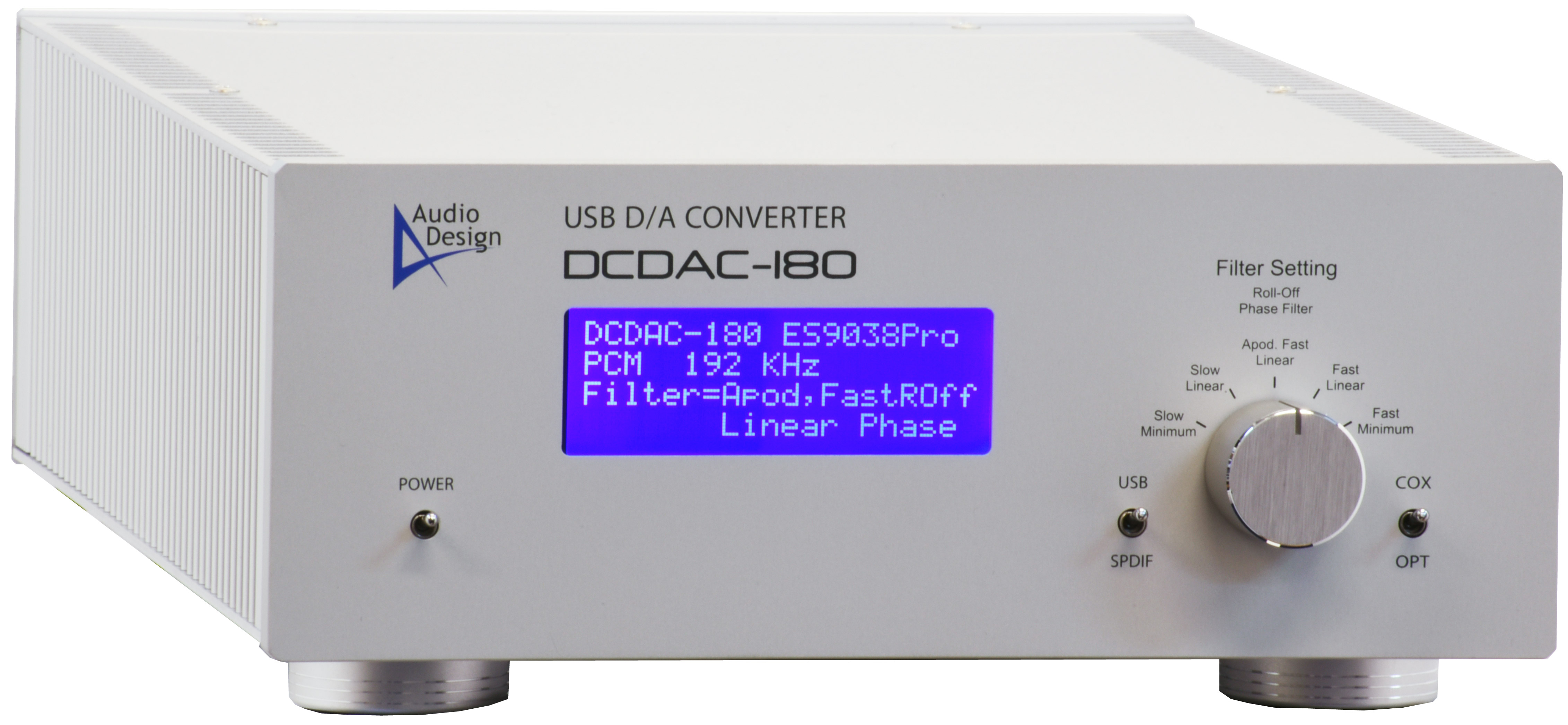

DAC:DCDAC-180

当初この再生システムで音を出すと、時々プツプツとパルス製のノイズが入り悩まされました。

ある時ハット気づいたのが、使用しているDCDAC-180のUSBドライバーをインストールしていませんでした。ドライバーをインストールしてからは、ノイズが全くでなくなりました(当然ですが)。当初ドライバーをインストールしなくても音が出ていたので、ドライバーをインストールするという行為を忘れて使用していたのでした(お恥ずかしい次第です)。

お陰で、不具合が出ている間、接続に関して色々な創意工夫をすることができました。この辺は別途ご報告させていただきます。

Roonを使用してみて

Roonは使い始めると非常に便利なソフトです。通常使用しているメインPCで事務作業をしながら、DAC近くのcorePCを遠隔操作できるのが想像以上に便利です。

またこういったソフトにありがちな設定の面倒臭さもなく、ほぼ自動的にすべて設定できるのもいいところです。

音質

さて肝心の音質ですが、音質そのものがroonソフトを使用してから向上したという実感はあまりありません。このminiPCからTidalを立ち上げてTidalから直接DACにUSB接続しているときと大差はありません。少し良くなったかも?という程度です。

Roonにはサンプリング周波数を上げるという機能もありますが、これも違いがわかりませんでした。DACに使用しているES9038Proは内部で8倍位にオーバーサンプリングしているので、44.1kHzの音源も352.8kHzオーバーサンプリングしているので当然かも知れません。

更にRoonには音場補正する機能もありますが、こちらはまだ使用していません。

ただこのminiPCですが、このminiPCで再生すると音質が良いように感じます。OSとしてwin11がインストールしてありますが他のソフトはほとんど入れていないので、バックグラウンドで動くアプリもまだ少ないのだと思います。小さい筐体ながら結構早いCPU「Core i5 11320H」が入っていて、メモリも16G、SSDモデルですので元々高速というのも貢献しているのかもしれません。個人的感触としては、比較的高性能のPCで最初のうちは特に音質がいいと感じています。

例えばメインのデスクトップPC(i7-8700 CPU @ 3.20GHz、16G SSD win10)や、デルのラップトップPC Inspiron 5406(corei71165G7, 16GB、win10)に直接DACを接続してTidalを再生した場合よりも、miniPCに接続して再生したほうが中高域が濁らずきれいに再生されています。

Roonを利用した事による音質差よりもDACを接続しているPCによる音質差の方が大きい感じがします。

それと付属のスイッチング方式のDCアダプターと当社リニア式19VDCアダプターの差も期待したほどではなく、リニア式のほうが少しいいかなと言う程度でした。

今後の予定

この辺の感想は別途改めて報告したいと思います。

miniPCに関してはもう1台購入してあります。こちらはAMDのRyzenというCPUを使用しています。miniPCはどちらも4万円程度です。

ミニPC AMD Ryzen 5 5625U mini pc 16GB 512GB M.2 NVME SSD容量2TBまでサポート NiPoGi 2023新版デスクトップpc 動作より安定高速 最大4.3GHz 2.5Gbps有線LAN 小型pc ゲーミング 4K@60Hz 三画面出力 HDMI/DP/Type-C ミニパソコン 高速熱放散 2.5″SSD増設 小型省スペースpc 高速Wifi5 BT4.2 省スペースpc 省電力 豊富なインターフェース ~42000円

ミニPC AMD Ryzen 5 5625U mini pc 16GB 512GB M.2 NVME SSD容量2TBまでサポート NiPoGi 2023新版デスクトップpc 動作より安定高速 最大4.3GHz 2.5Gbps有線LAN 小型pc ゲーミング 4K@60Hz 三画面出力 HDMI/DP/Type-C ミニパソコン 高速熱放散 2.5″SSD増設 小型省スペースpc 高速Wifi5 BT4.2 省スペースpc 省電力 豊富なインターフェース ~42000円