新しいプリアンプDCP-110を発売したが、じつはこのプリアンプはこれまでとは違うアプローチをいくつかしています。その中のひとつ、ダイナミックレンジについて説明します。

実は「ハイレゾ音源」の音はどんなハイエンドシステムでも聴くことは出来ません。

192KHz、24bitの音なんて最初からどうやっても再生できないのです。

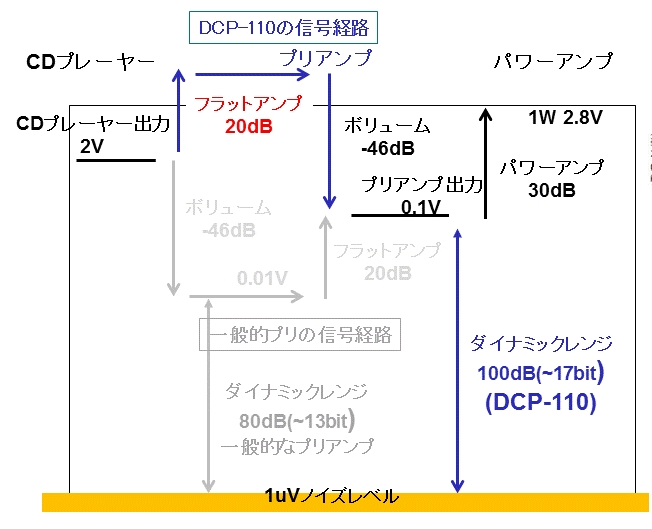

代表的なオーディオ再生装置におけるプリアンプまわりの信号レベルを示したのが次の図です。

CDプレーヤーの後、プリアンプに入り、パワーアンプ(100W級)を経てスピーカー(90dB/W)に出力されることになります。一般的な条件で再生するとプリアンプのボリュームは大きく絞った状態で使用するのが普通です。平均試聴レベルは90dB(1W)程度とすると、プリアンプの出力(パワーアンプの入力)レベルは通常0.1V程度です。プリアンプにはフラットアンプ(20dB)があるのでボリュームで絞った直後の(最大)信号レベルは10mVになってしまっています。

通常のオーディオシステムのダイナミックレンジは13bit程度しかない

アンプ内のノイズレベルは数uVはあるので、SN比は80dBしか取れないことになります。80dBというのはデジタル信号に換算すると13bit程度で実はCDの信号すらきちんと再生できていなかったことになります。

実際にはノイズレベル以下の音でも(ノイズよりも小さい音でも)聞き取ることはできると思いますので、CDフォーマットの16bit分の音を聴き分けているかもしれませんが、それでも16bitがいいところでしょう。

プリアンプのダイナミックレンジ、SN比は一般に100dB以上ありますが、それは測定時にボリュームを最大にして測定しているからで(これはこれで測定方法としてはただしいのですが)、実際の使用状態のSNではないのです。

DCP-110ではダイナミックレンジが17bit確保されています

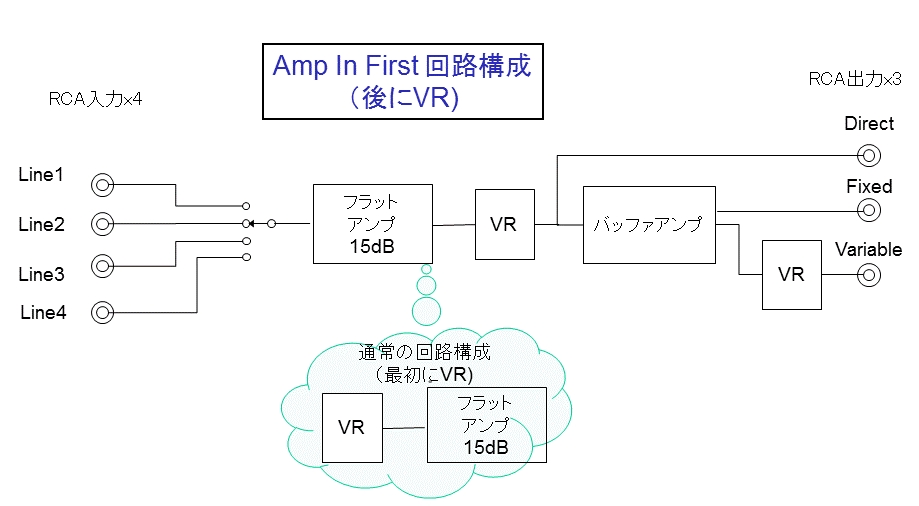

DCP-110ではまず入力部でボリュームを通す前にフラットアンプで増幅するので、先ほどの実使用時における最小信号レベルは0.1Vと、従来のプリアンプよりも20dB改善されています。この手法を使用してようやく100dBのダイナミックレンジ(約17bit分)を確保することができました。

この信号レベルを落とさないという手法は音質上非常に有効で、言葉で表現するのは非常に難しいのですが、SN感、透明感、力感などすべてが向上します。

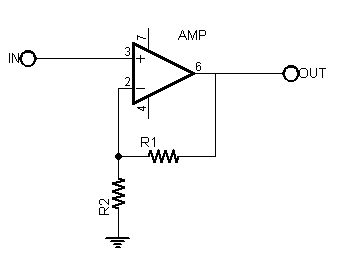

一般のプリアンプが何故フラットアンプを最初に置かないかというと、置かないのではなく、置けないのです。フラットアンプを最初に置くには20Vの出力がとれるアンプが必要になりますが、それは技術的には難しいので(opアンプでは出来ません)、そういう発想そのものがなかったのです。

ほんとにしょぼかった-55dBパッシブプリの音

実はこの信号レベルを落とさない方が良いというのは、逆の経験があったからです。

以前にパッシブアッテネーターを販売していましたが、これは最小レベルが-55dBでした。この最小レベルの音が出ているか確認するのに、パッシブアッテネーターの後にプリアンプを挿入して信号レベルを上げて試聴テストしていました(2個めのプリアンプを入れないと音が小さくて聴こえないからです)。この一旦-55dB落とした音というのが、もうしょぼいのなんのって、言葉には言い表せない音の悪さでした。

一般のプリアンプでもここまでひどくなくとも、同様に音質劣化の原因があるので、これを根本的に改善したらどんなにいいだろうということで、考えたのがこのアンプinファースト構成です。

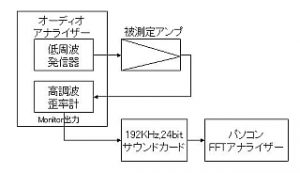

図にするとこんな感じ(周波数はおよそです、ほんとは無理数ですし調律法にもよるので)

図にするとこんな感じ(周波数はおよそです、ほんとは無理数ですし調律法にもよるので) AVアンプの歪みスペクトル(罫線に乗っていないのが非高調波歪)

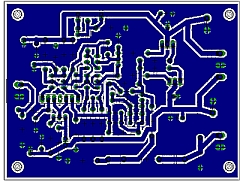

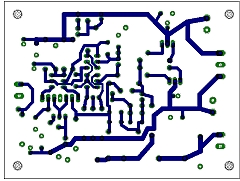

AVアンプの歪みスペクトル(罫線に乗っていないのが非高調波歪) 1.ベタ有りのプリント基板(青い部分が銅のパターン配線がある部分)

1.ベタ有りのプリント基板(青い部分が銅のパターン配線がある部分) 2.ベタ無しのプリント基板

2.ベタ無しのプリント基板